「ベッドで寝ていたら、虫を見つけてしまった…」「布団に小さな黒い虫がいるけど、何の虫?」そんな経験はありませんか?

ベッドや寝具に発生する虫は、ダニやトコジラミ、チャタテムシなどさまざまですが、放置するとアレルギーやかゆみ、睡眠の質の低下につながることもあります。特に湿気や掃除不足が原因で、知らないうちに増殖している可能性も。

この記事では、ベッドに発生する虫の種類や原因、駆除・予防策を徹底解説!「寝室を害虫ゼロにする方法」を詳しくご紹介します。

「今すぐできる対策を知りたい」「虫を発生させないコツを知りたい」という方は、ぜひ最後までチェックしてください!

ベッドに虫が発生する原因とは?

湿気・温度が虫の繁殖に与える影響

ベッドに虫が発生する大きな原因のひとつが、湿気と温度です。

特に、ダニやチャタテムシといった小さな害虫は、湿度が高く暖かい環境で急激に増殖します。

以下は、虫が発生しやすい環境条件です。

- 湿度60%以上

- 室温20〜30℃

- 換気不足で湿気がこもる

- 布団やマットレスが汗を吸収している

これらの条件が揃うと、ダニは1ヶ月で数千匹にまで増殖することもあります。特に夏場や梅雨時期は要注意です。

また、冬場でも湿気がこもると虫が繁殖しやすくなります。特に暖房を使用することで室内が乾燥し、トコジラミなどが移動しやすくなるため、温度管理が重要です。

そのため、布団乾燥機を活用する、エアコンの除湿機能を使うなど、湿気対策を意識することが大切です。

食べかす・ホコリ・皮脂汚れが虫を引き寄せる理由

ベッドは毎日使うものなので、気づかないうちにホコリや皮脂汚れが溜まりやすい場所です。

特に以下のようなものは、虫にとってエサになります。

- 人の皮脂やフケ(ダニの主食)

- 食べかす(アリやゴキブリを引き寄せる)

- 髪の毛やホコリ(カツオブシムシの幼虫が好む)

特に、ダニの繁殖に影響を与えるのは、人の皮脂やフケです。ダニは1日に数十匹のフケを食べることで生存できるため、こまめに掃除をしないと爆発的に増殖する可能性があります。

また、夜にお菓子やジュースを飲食すると、ベッドに食べかすが残りやすくなり、ゴキブリやアリが寄ってくる原因にもなります。寝室に食べ物を持ち込むのは避けたほうが良いでしょう。

布団やマットレスの素材が発生の原因になる?

布団やマットレスの素材によっても、虫が発生しやすいかどうかが変わります。

| 素材 | 特徴 | 虫が発生しやすいか? |

|---|---|---|

| 綿・ウール | 吸湿性が高く、湿気を溜め込みやすい | ダニが発生しやすい |

| ポリエステル | 吸湿性が低く、ダニが繁殖しにくい | 発生しにくい |

| 防ダニ加工布団 | ダニが侵入しにくい特殊加工 | ほぼ発生しない |

特に、ウールや綿の布団は湿気を吸収しやすく、そのままにしておくとダニの温床になります。一方、防ダニ加工の布団やポリエステル素材の寝具はダニが発生しにくいとされています。

ダニの発生を防ぐためには、以下のような対策が有効です。

- 布団を定期的に天日干しする

- 布団乾燥機を使って内部まで乾燥させる

- 防ダニシートを敷く

- ポリエステル素材の寝具を選ぶ

寝具の選び方ひとつで、虫の発生リスクを大きく下げることができます。

掃除や換気不足が虫を増やすメカニズム

寝室の掃除や換気が不十分だと、湿気がこもり、ホコリやダニの死骸が蓄積されます。

これが害虫のエサとなり、さらなる増殖を招きます。

特に、ベッド周辺の掃除を怠ると、以下のような害虫が増えるリスクがあります。

- ダニ(ヒョウヒダニ・ツメダニ)

- トコジラミ(南京虫)

- チャタテムシ

- ヒメマルカツオブシムシ

これらを防ぐためには、最低でも週1回の掃除を徹底することが大切です。

衣類・カーペット・ペットから持ち込まれるケース

ベッドに発生する虫は、寝室内だけでなく、衣類やペット、カーペットなどからも持ち込まれることがあります。

- 衣類:外出時に服に付着し、寝室に持ち込まれる

- カーペット:ダニの温床になり、ベッドへ移動

- ペット:ペットの毛や体にダニ・ノミが付着し、ベッドに移動

特に、トコジラミは旅行や出張時にスーツケースから持ち込まれることが多いため、ホテルに泊まる際は以下の対策をしましょう。

- ホテルのベッドやソファに荷物を直接置かない

- スーツケースをこまめにチェックする

- 帰宅後、衣類をすぐに洗濯する

これらの予防策を取り入れることで、知らないうちに虫を持ち込むリスクを大幅に減らせます。

ベッドに発生しやすい虫の種類と特徴

ダニ(ヒョウヒダニ・ツメダニ)の発生原因と健康リスク

ベッドに潜む害虫の中で最も多いのがダニです。特に、ヒョウヒダニとツメダニの2種類がよく発生します。

これらのダニは、湿気やホコリ、寝具の汚れなどを原因に爆発的に増殖します。

ヒョウヒダニは、主に人の皮膚のカスやフケをエサにして繁殖します。1匹のメスダニは約2か月の寿命の間に数百個の卵を産むため、条件が整うと短期間で大量発生することがあります。特に、湿度が60%以上になると急激に増え、寝具や布団の中でコロニーを形成します。

ツメダニは、ヒョウヒダニを捕食するダニですが、人間を刺すことがあり、刺されるとかゆみや赤い発疹ができることが特徴です。特に高温多湿の環境では活発に動き回り、刺されるケースが増えます。

ダニが引き起こす健康被害

- アレルギー(くしゃみ・鼻水・鼻づまり)

- 喘息の悪化

- 皮膚のかゆみや湿疹

- 睡眠の質の低下

これらの症状は、ダニの死骸やフンが原因で引き起こされることが多く、特にアレルギー体質の人や子どもは影響を受けやすいです。そのため、布団や枕の洗濯、ダニ対策アイテムの活用が不可欠です。

トコジラミ(南京虫)の特徴・発生条件・刺されたときの対処法

トコジラミ(南京虫)は、夜行性で人間の血を吸う害虫です。

かつては日本ではほとんど見られませんでしたが、近年、海外からの旅行者の増加や、中古家具の流通により、再び被害が増加しています。

トコジラミの特徴として、以下の点が挙げられます。

- 昼間はベッドや家具の隙間に潜み、夜になると活動する

- 刺されると赤く腫れ、強いかゆみが数日間続く

- 繁殖力が非常に強く、1匹のメスが1か月で100個以上の卵を産む

- 殺虫剤に対する耐性を持つ個体が増えている

トコジラミの発生原因

| 原因 | 具体例 |

|---|---|

| 中古家具・中古布団 | マットレスやソファに潜んでいる |

| 旅行・出張 | ホテルやホステルで荷物に付着 |

| 電車・バスの座席 | 公共交通機関のシートから持ち込まれる |

刺されたときの対処法

- まず刺された部分を冷水で洗い流す

- 抗ヒスタミン薬やステロイド入りのかゆみ止めを塗る

- 掻きむしらないようにガーゼなどで保護する

- 寝具や衣類を高温で洗濯・乾燥する

トコジラミは繁殖力が非常に強いため、1匹見つけたら早急に対策を取る必要があります。

ヒメマルカツオブシムシの幼虫がベッドで見つかる理由

ヒメマルカツオブシムシの幼虫は、主に衣類や寝具に発生しやすい害虫です。成虫は飛ぶことができますが、幼虫は繊維を食べながら成長するため、ウールやシルクの布団やカーペットに潜むことが多いです。

この虫が発生する原因は以下の通りです。

- 長期間使用していない布団や衣類を収納している

- 部屋の隅にホコリが溜まっている

- 寝具を洗わずに放置している

特に春から夏にかけて幼虫が活発に活動するため、布団や衣類を定期的に洗濯し、防虫剤を使用することが予防策となります。

チャタテムシ・シバンムシの見分け方と駆除法

チャタテムシとシバンムシは、どちらも小さな害虫ですが、発生原因が異なります。

| 種類 | 特徴 | 発生原因 |

|---|---|---|

| チャタテムシ | 白っぽくて小さい | 湿気・カビの発生 |

| シバンムシ | 茶色くて固い殻がある | 古い本・食品・木製家具 |

特にチャタテムシは、湿気が多い寝室で増えやすいため、除湿機を活用すると効果的です。また、部屋のカビ対策を徹底することで発生を防ぐことができます。

それぞれの虫の発生時期と季節ごとの注意点

害虫の発生は、季節ごとに異なります。

| 季節 | 発生しやすい虫 | 注意点 |

|---|---|---|

| 春 | ダニ・ヒメマルカツオブシムシ | 気温の上昇でダニが繁殖しやすい |

| 夏 | ダニ・トコジラミ・チャタテムシ | 湿気と気温が高く害虫が増える |

| 秋 | カツオブシムシ・シバンムシ | 気温が下がり室内に入り込む |

| 冬 | トコジラミ | 暖房で活性化し、人の血を吸う |

これらの害虫に対する季節ごとの対策を講じることで、ベッド周辺を清潔に保つことができます。

ベッドに虫がいるとどうなる?健康被害とリスク

ダニ・トコジラミによる皮膚トラブル(かゆみ・腫れ・赤み)

ベッドに発生する害虫の中でも、ダニやトコジラミ(南京虫)は直接的な皮膚トラブルを引き起こすことで知られています。

ダニ(ツメダニ)による皮膚トラブル

- ツメダニは人を刺すことでかゆみ・腫れを引き起こす

- 刺された部分は赤い点状の腫れになり、かゆみが数日続く

- 掻きむしることで二次感染を引き起こすこともある

ダニは、布団やマットレスの奥に潜んでいるため、刺されてもすぐには気づかず、時間が経ってからかゆみが発生することが多いです。特に、ダニのフンや死骸が皮膚に触れることでアレルギー反応が出る場合があります。

トコジラミ(南京虫)による皮膚トラブル

- トコジラミに刺されると赤く腫れた発疹ができる

- 夜間に刺されるため、翌朝にかゆみを感じることが多い

- 刺された跡が一直線に並んでいるのが特徴

トコジラミは二酸化炭素や体温に反応して寄ってくるため、就寝中に刺されやすい害虫です。刺された部分を冷やすことでかゆみを軽減できますが、根本的な対策としては駆除を徹底することが重要です。

アレルギーや喘息が悪化する可能性

ダニは刺されるだけでなく、アレルギーや喘息を引き起こす原因にもなります。

ダニアレルギーの主な症状

- くしゃみ、鼻水、鼻づまり

- 目のかゆみ、充血

- 喉の痛み、咳

- 皮膚の炎症(アトピー性皮膚炎の悪化)

特に、ダニの死骸やフンが空気中に舞い、それを吸い込むことでアレルギー反応を起こすことがあります。アレルギー体質の人や小さな子ども、高齢者は特に注意が必要です。

また、喘息を持っている人は、ダニのアレルゲンを吸い込むことで発作が誘発される可能性があるため、定期的な寝具の洗濯や掃除が欠かせません。

トコジラミが引き起こす精神的ストレスと不眠

トコジラミに刺されることで、精神的なストレスや不眠を引き起こすことがあります。

トコジラミは夜間に活動し、人が寝静まった頃に血を吸うため、「寝ている間に刺されるかもしれない」という不安感を持つ人が多いです。このストレスによって以下のような問題が発生します。

- 夜中に目が覚めてしまい、睡眠不足になる

- 布団に入ること自体が不安になり、不眠症のリスクが高まる

- 刺されたことを思い出して、精神的な疲労感を感じる

トコジラミの駆除は、精神的な安心感を得るためにも重要です。

虫が原因で発生する感染症のリスク

ベッドに発生する虫の中には、感染症を媒介するものもいます。特に、トコジラミやノミは血を吸う害虫のため、細菌感染のリスクがあります。

虫が媒介する主な感染症

| 害虫 | 感染症 | 症状 |

|---|---|---|

| トコジラミ | 皮膚炎、細菌感染 | かゆみ、赤み、膿 |

| ノミ | ノミアレルギー性皮膚炎 | 湿疹、強いかゆみ |

| ツメダニ | ダニ皮膚炎 | 発疹、かゆみ |

特に、掻きむしることで傷口から細菌が入り、化膿するケースもあります。

症状がひどい場合は、皮膚科を受診するのがベストです。

長期間放置するとどうなる?深刻な被害の例

ベッドに虫が発生しているのを放置すると、被害はどんどん拡大します。

長期間放置した場合のリスク

- ダニが増殖し、アレルギーや喘息が悪化

- トコジラミが繁殖し、家中に広がる

- 衣類や布団に虫が侵入し、生地が食害される

- 害虫が増えすぎて、駆除が困難になる

特にトコジラミは、一度発生すると自力での駆除が難しく、放置すると駆除業者に依頼せざるを得なくなります。駆除費用は数万円以上かかることもあり、早めの対策が重要です。

また、ダニやカツオブシムシが大量発生すると、布団やカーペットの買い替えが必要になるケースもあります。こうした被害を防ぐためにも、日頃から予防を意識した対策が大切です。

ベッドに虫を見つけたら?効果的な駆除方法

掃除機・コロコロ(粘着テープ)を使った基本的な除去方法

ベッドに虫を発見した場合、すぐに掃除機や粘着テープを使って除去することが重要です。特にダニやチャタテムシのような小さな害虫は、物理的に取り除くのが最も効果的な方法のひとつです。

掃除機を使った駆除方法

- 布団やマットレスの表面を念入りに吸い取る

- 特に縫い目や角の部分に重点的にかける

- 掃除機の紙パックはすぐに密封し、外に捨てる

ダニはマットレスの奥深くに潜んでいることが多いため、表面だけを掃除機で吸っても完全には駆除できません。しかし、成虫やフンを取り除くことでアレルゲンを減らすことができます。

コロコロ(粘着テープ)を活用

- ベッドシーツや枕カバーにコロコロをかけて、ダニや小さな虫を除去

- 粘着力の強いタイプを使うと効果的

- 使用後はすぐにゴミ袋に密封して廃棄

これらの方法はあくまで応急処置として使うもので、根本的な駆除には次のステップが必要です。

布団乾燥機・スチームアイロンを使った熱処理駆除法

ダニやトコジラミは高温に弱いため、布団乾燥機やスチームアイロンを使った熱処理が効果的です。

布団乾燥機を使う方法

- 温度50℃以上で1時間以上加熱

- ダニが死滅する温度(60℃以上)を維持

- 乾燥後に掃除機をかけて、死骸を取り除く

布団乾燥機を使用することで、布団の奥深くにいるダニまで駆除できます。ただし、一度の処理では完全に駆除できないこともあるため、週に1回以上の頻度で行うのがおすすめです。

スチームアイロンでの駆除方法

- スチームアイロンを布団やマットレスにゆっくりと当てる

- 特に縫い目や隙間に重点的にスチームを当てる

- 乾燥させるために風通しの良い場所で布団を広げる

スチームアイロンの熱でトコジラミやダニを駆除できますが、火傷や布団の傷みに注意しながら作業することが大切です。

殺虫剤・駆除スプレーの効果的な使い方と注意点

市販の殺虫剤や駆除スプレーを使うことで、虫の駆除を効率的に行うことができます。しかし、正しい方法で使わないと効果が半減するだけでなく、健康被害を引き起こすリスクもあります。

効果的な殺虫剤の種類

| 種類 | 効果 | 使用例 |

|---|---|---|

| ピレスロイド系殺虫剤 | ダニ・トコジラミに効果あり | ベッドフレームやマットレスの隙間に使用 |

| 燻煙剤(バルサンなど) | 部屋全体の害虫を駆除 | 部屋を密閉し、数時間放置 |

| ディート配合スプレー | 害虫の侵入防止 | ベッド周辺やカーペットに噴霧 |

使用時の注意点

- 換気をしながら使用する

- 殺虫剤を布団に直接かけない(アレルギーの原因になる可能性)

- 燻煙剤使用後は掃除機をかけ、死骸を取り除く

重曹・ハーブ・アロマなど自然由来の駆除対策

化学薬品を使わずに害虫を駆除したい場合、自然由来の成分を活用する方法があります。

重曹を使ったダニ対策

- 布団やカーペットに重曹を振りかけ、数時間放置

- その後、掃除機でしっかり吸い取る

- ダニの水分を吸収し、駆除する効果がある

ハーブ・アロマの活用

- ラベンダー、ティーツリー、ペパーミントオイルを使用

- 布団や寝室にスプレーすることで虫を寄せ付けない

- アロマディフューザーで空間全体に香りを広げる

これらの方法は、虫の発生を抑える効果がありますが、完全な駆除には熱処理や掃除と併用するのが望ましいです。

自力で駆除できない場合の専門業者への依頼基準

ベッドの害虫が大量発生している場合、自力での駆除が難しくなることがあります。その場合は、害虫駆除の専門業者に依頼するのが確実な方法です。

業者に依頼するべきケース

- トコジラミの発生が確認され、何度駆除しても再発する

- ダニの被害が広範囲に及び、アレルギー症状が悪化している

- 害虫が寝室だけでなく、家中に広がっている

- 市販の殺虫剤を使っても効果が感じられない

専門業者の選び方

- 実績が豊富で評判の良い業者を選ぶ

- 駆除方法や使用する薬剤について事前に確認する

- アフターケアがしっかりしている業者を選ぶ

害虫駆除業者に依頼する際の費用は、トコジラミ駆除の場合で3万円〜10万円程度が相場となります。

早めの対策をすることで、大きな被害を防ぐことができます。

ベッドに虫を寄せ付けない!予防策と習慣化のコツ

ベッド周辺の掃除頻度と正しい掃除方法

害虫を寄せ付けないためには、定期的な掃除が重要です。

掃除の頻度と方法を工夫することで、ダニやトコジラミの発生を防ぐことができます。

理想的な掃除頻度

- ベッド周辺の掃除機がけ:週2回

- 布団・マットレスの天日干し:週1回

- シーツ・枕カバーの洗濯:週1回

- カーペットやラグの掃除:週1〜2回

掃除機は、床やカーペットだけでなく、マットレスやベッドフレームの隙間もしっかりかけるのがポイントです。特に、トコジラミは家具の隙間やマットレスの縫い目に潜むことが多いため、念入りに掃除を行いましょう。

掃除の際のポイント

- 掃除機のヘッドを布用のノズルに交換するとダニを吸い取りやすい

- 掃除機をかけた後は、アルコールスプレーで除菌

- ダニが潜んでいる可能性のある隙間は、スチームアイロンで高温処理

布団やマットレスの適切な洗濯・乾燥スケジュール

寝具を清潔に保つことで、害虫の発生を防ぐことができます。正しい洗濯と乾燥の方法を取り入れることが重要です。

寝具の洗濯頻度

| 寝具の種類 | 洗濯頻度 | 洗濯方法 |

|---|---|---|

| シーツ・枕カバー | 週1回 | 40℃以上のお湯で洗濯 |

| 掛け布団・毛布 | 月1回 | コインランドリーの高温乾燥を活用 |

| マットレス | 3〜6ヶ月に1回 | 天日干し&布団乾燥機 |

特に、ダニやカビは湿気がこもる環境で繁殖しやすいため、洗濯後はしっかりと乾燥させることが大切です。

防虫カバー・防ダニシートの選び方と活用法

ダニやトコジラミの予防には、防虫カバーや防ダニシートが効果的です。これらを適切に使うことで、害虫の発生を抑えることができます。

防虫カバーの選び方

- 通気性が良く、蒸れにくい素材

- ファスナー付きで、隙間からダニが侵入しない構造

- 洗濯機で丸洗いできるタイプ

防虫カバーは、掛け布団・枕・マットレスすべてに使用すると、ダニやトコジラミの侵入を防ぎやすくなります。

防ダニシートの活用法

- マットレスの下や布団の間に敷く

- ダニが嫌う成分(ハーブ・防虫剤)が含まれているものを選ぶ

- 定期的に交換し、効果を持続させる

害虫を寄せ付けない湿度・温度管理の方法

害虫の発生を防ぐには、室内環境の管理が重要です。

特に、湿度と温度が害虫の増殖に大きく影響します。

ダニやトコジラミが好む環境

- 湿度が60%以上

- 温度が20〜30℃

- 換気が不十分で空気がこもる

害虫が発生しにくい環境づくり

- 除湿機やエアコンを活用し、湿度を50%以下に保つ

- 寝室の窓を1日2回、10分以上開けて換気する

- カーペットやラグの下にも空気を通す

特に梅雨時期は湿気がこもりやすいため、エアコンの除湿機能を活用すると良いでしょう。

旅行・外出時にトコジラミを持ち込まないための対策

トコジラミは、旅行先や外出時に持ち帰ってしまうことがあります。

特に、ホテルや公共交通機関を利用した際は注意が必要です。

ホテル滞在時の注意点

- チェックイン時にベッドのシーツやマットレスの縫い目を確認

- スーツケースは床に直接置かず、荷物ラックや浴室に置く

- ホテルの部屋に入ったら、ベッド周辺の隙間をチェック

トコジラミが見つかった場合は、すぐに部屋を変更してもらうのがベストです。

帰宅後の対策

- 旅行後はスーツケースを玄関で拭き取り、すぐに洗濯

- 衣類は50℃以上の熱水で洗う

- バッグや靴もアルコールスプレーで除菌

これらの対策を徹底することで、害虫を寝室に持ち込むリスクを最小限に抑えられます。

よくある質問(FAQ)

Q1. ベッドに発生する虫を完全に防ぐことはできますか?

完全に防ぐことは難しいですが、適切な対策を講じることで、発生リスクを大幅に減らせます。

虫の発生を防ぐ基本対策:

- 布団やシーツを週1回以上洗濯する

- 掃除機を使ってベッド周辺を週2回掃除する

- 防虫カバーや防ダニシートを活用する

- 室内の湿度を50%以下に保つ

特にダニやトコジラミは温度や湿度に影響を受けるため、湿気対策を徹底することが重要です。

Q2. トコジラミを自力で駆除することはできますか?

トコジラミは生命力が強く、完全駆除が難しい害虫です。市販の殺虫剤や熱処理で対応できますが、発生が広範囲に及んでいる場合は専門業者に依頼するのが最善です。

自力での駆除方法:

- 布団乾燥機やスチームアイロンで高温処理(50℃以上)

- ピレスロイド系殺虫剤を使用し、ベッドの隙間や家具の裏に噴霧

- 掃除機で成虫や卵を取り除き、すぐにゴミ袋を密閉

一度駆除できたと思っても、卵が残っていると再発する可能性が高いため、1週間ごとに駆除作業を繰り返すのがポイントです。

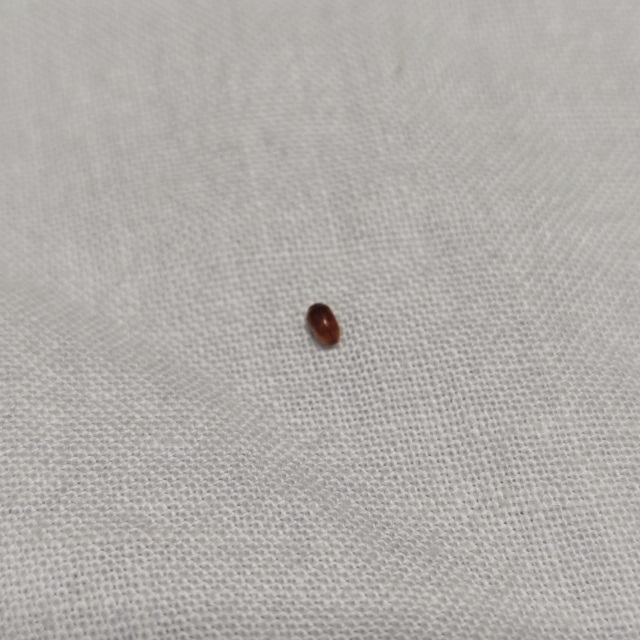

Q3. ベッドに小さい黒い虫がいるのですが、これは何ですか?

小さな黒い虫は、シバンムシ・チャタテムシ・ヒメマルカツオブシムシの可能性があります。

| 虫の種類 | 特徴 | 発生原因 |

|---|---|---|

| シバンムシ | 茶色または黒っぽい | 古い木製家具・食品 |

| チャタテムシ | 小さくて白っぽい | 湿気やカビが原因 |

| ヒメマルカツオブシムシ | 楕円形で茶色っぽい | 布団・衣類の繊維を食べる |

これらの虫は湿気やホコリが多い環境で発生しやすいため、部屋の換気を心がけ、寝具の定期的な洗濯や掃除を徹底することで予防できます。

Q4. ベッドに虫が出る原因は何ですか?

ベッドに虫が発生する主な原因は以下の通りです。

- 湿気が多い環境(ダニ・チャタテムシの繁殖要因)

- 掃除不足(皮脂汚れやホコリが害虫のエサになる)

- 寝具の手入れ不足(ダニが増殖する原因)

- 中古家具の持ち込み(トコジラミが付着している可能性)

- ペットの毛(ノミやダニが付着しやすい)

特に湿気と掃除不足が害虫発生の大きな要因となるため、除湿と清掃を徹底することが最も効果的です。

Q5. 防ダニカバーは本当に効果がありますか?

はい、防ダニカバーはダニの侵入を防ぐのに効果的です。ただし、すでに布団の中にダニがいる場合、カバーだけでは完全に駆除できません。

防ダニカバーの効果を最大限に発揮するためのポイント:

- 使用前に布団を高温乾燥し、既存のダニを駆除

- カバーを定期的に洗濯し、清潔に保つ

- 防ダニカバーと合わせて、防ダニスプレーを併用するとより効果的

防ダニカバーは、高密度繊維でダニを通さない設計になっているものを選ぶのがおすすめです。

まとめ:ベッドに虫を発生させないために今すぐできること

この記事の要点まとめ

ベッドに虫が発生する原因から駆除・予防策まで、詳しく解説しました。

ここで、重要なポイントをおさらいします。

- ベッドに発生する虫の主な種類はダニ・トコジラミ・チャタテムシ・ヒメマルカツオブシムシなど

- 害虫の発生原因は湿気・掃除不足・寝具の手入れ不足・ペットの毛・中古家具の持ち込み

- 虫の健康被害にはアレルギー・皮膚炎・精神的ストレス・感染症のリスクがある

- 駆除方法としては、掃除機・熱処理(布団乾燥機やスチームアイロン)・殺虫剤・専門業者の利用が効果的

- 予防策として、定期的な掃除・寝具の洗濯・防ダニカバー・湿度管理が重要

- 旅行時や外出時には、トコジラミを持ち込まないためのチェックと対策が必要

これらのポイントを意識することで、ベッドを害虫のない快適な環境に保つことができます。

誰でもできる簡単な虫対策チェックリスト

害虫を寄せ付けないために、今すぐ実践できる対策をチェックリスト形式でまとめました。

| 対策項目 | 頻度 | 実施状況 |

|---|---|---|

| シーツ・枕カバーの洗濯(40℃以上の温水で洗う) | 週1回 | □ |

| 布団・マットレスの天日干し or 乾燥機使用 | 週1回 | □ |

| 寝室の掃除機がけ(ベッド下・マットレスの隙間も) | 週2回 | □ |

| 防ダニカバーや防虫シートの使用 | 適宜 | □ |

| 室内の湿度を50%以下に維持 | 毎日 | □ |

| 旅行後、衣類や荷物のトコジラミチェック | 毎回 | □ |

このチェックリストを活用し、日々の生活の中で害虫対策を習慣化しましょう。

健康で快適な睡眠環境を維持するためのポイント

害虫が発生しない環境を作ることは、健康で快適な睡眠を維持するために欠かせません。以下のポイントを意識しましょう。

- 室内の湿度を適切に管理し、害虫が繁殖しにくい環境を作る

- 布団や寝具の手入れを習慣化し、清潔な状態を保つ

- 害虫の発生を防ぐため、防虫カバーやスプレーを活用する

- 外出時・旅行時に害虫を持ち帰らない工夫をする

- 発生した場合は、すぐに適切な駆除方法を実践する

「ベッドに虫が出るのは仕方ない」と諦めるのではなく、日々の対策を徹底することで害虫のいない快適な寝室を維持することができます。

今すぐ実践できる対策から始めて、健康的で安心できる睡眠環境を作りましょう!